Alzheimer

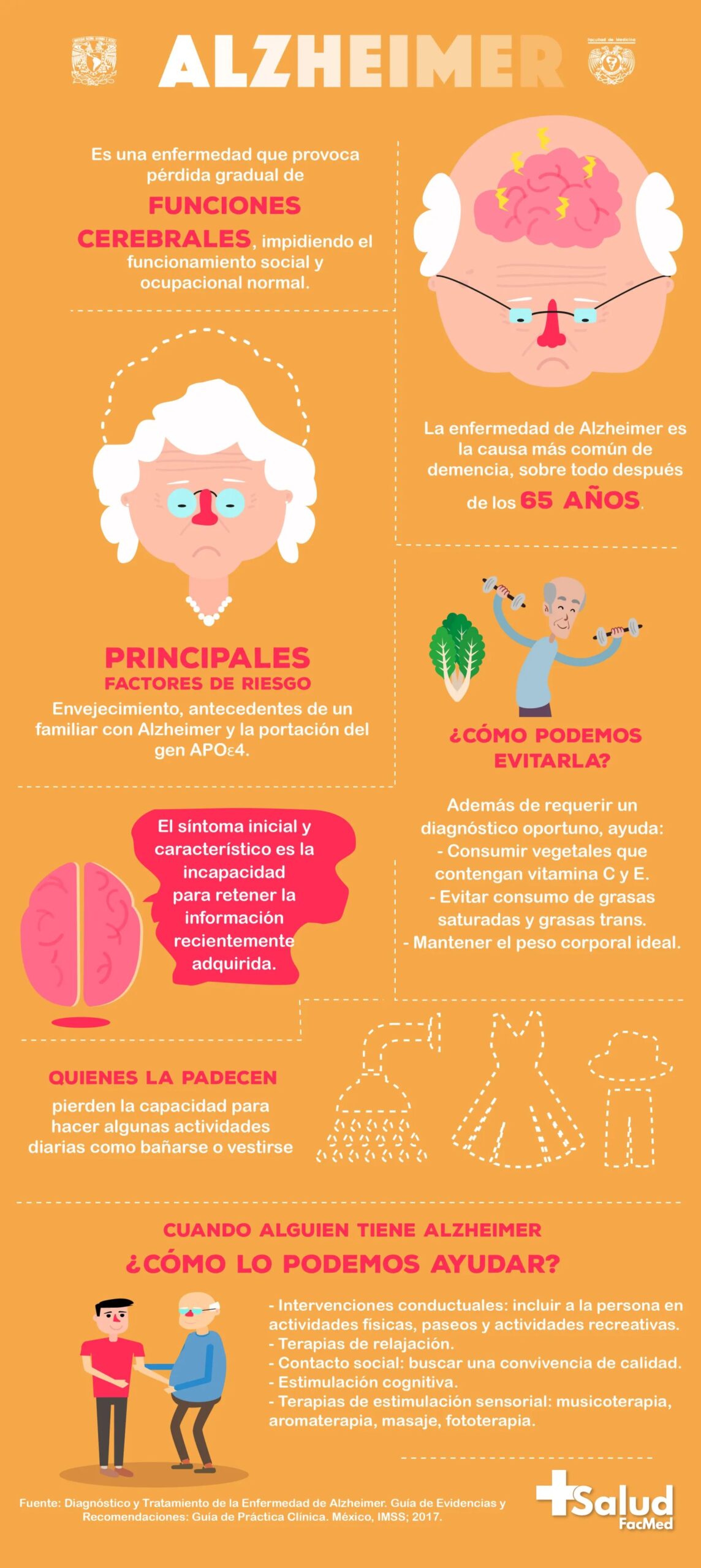

La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia; sobre todo después de los 65 años. Es una enfermedad que provoca pérdida gradual de funciones cerebrales, impidiendo el funcionamiento social y ocupacional normal. Actualmente se sabe que se relaciona con la formación de placas de una sustancia llamada “beta amiloide” en el hipocampo, estructura cerebral que ayuda a codificar los recuerdos y además en otras áreas del cerebro que participan en el pensamiento y la toma de decisiones; también se alteran algunas proteínas cerebrales que no permiten la comunicación entre una neurona y otra, causando la muerte de éstas células y después, el fracaso de la memoria (principalmente la memoria llamada episódica, que tiene que ver con eventos personales). Algunos factores que favorecen la aparición de esta enfermedad son: el envejecimiento, el antecedente de un familiar con Alzheimer y la portación del gen APOε4. El síntoma inicial y característico es la incapacidad para retener la información recientemente adquirida. Posteriormente cambios en el estado de ánimo, ansiedad, insomnio, agitación. A medida que la enfermedad progresa, la persona requiere apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria (vestirse, bañarse, comer, caminar, e ir al baño). Eventualmente habrá dificultades para caminar llevando a la inmovilidad. Además la alimentación y la deglución se dificultan provocando enfermedades respiratorias. Los pacientes con un inicio temprano de la enfermedad tienden a tener un curso más agresivo y rápido que aquellos con presentación tardía. La principal causa de muerte son enfermedades como la neumonía. ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar esta enfermedad o detener su avance? Además de requerir un diagnóstico oportuno, ayuda:

La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia; sobre todo después de los 65 años. Es una enfermedad que provoca pérdida gradual de funciones cerebrales, impidiendo el funcionamiento social y ocupacional normal. Actualmente se sabe que se relaciona con la formación de placas de una sustancia llamada “beta amiloide” en el hipocampo, estructura cerebral que ayuda a codificar los recuerdos y además en otras áreas del cerebro que participan en el pensamiento y la toma de decisiones; también se alteran algunas proteínas cerebrales que no permiten la comunicación entre una neurona y otra, causando la muerte de éstas células y después, el fracaso de la memoria (principalmente la memoria llamada episódica, que tiene que ver con eventos personales). Algunos factores que favorecen la aparición de esta enfermedad son: el envejecimiento, el antecedente de un familiar con Alzheimer y la portación del gen APOε4. El síntoma inicial y característico es la incapacidad para retener la información recientemente adquirida. Posteriormente cambios en el estado de ánimo, ansiedad, insomnio, agitación. A medida que la enfermedad progresa, la persona requiere apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria (vestirse, bañarse, comer, caminar, e ir al baño). Eventualmente habrá dificultades para caminar llevando a la inmovilidad. Además la alimentación y la deglución se dificultan provocando enfermedades respiratorias. Los pacientes con un inicio temprano de la enfermedad tienden a tener un curso más agresivo y rápido que aquellos con presentación tardía. La principal causa de muerte son enfermedades como la neumonía. ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar esta enfermedad o detener su avance? Además de requerir un diagnóstico oportuno, ayuda:

- Consumir vegetales que contengan vitamina C y Eß, (en alimento, no suplementos).

- Evitar consumo de grasas saturadas y grasas trans

- Mantener el peso corporal ideal (ni bajo peso, ni alto peso)

Cuando alguien tiene Alzheimer ¿cómo lo podemos ayudar?

- Intervenciones conductuales: incluir a la persona en actividades físicas, paseos y actividades recreativas

- Terapia de reminiscencia: ¡terapias de relajación!

- Contacto social: buscar una convivencia de calidad

- Estimulación cognitiva: masaje manual, contacto terapéutico

- Terapias de estimulación sensorial: musicoterapia, aromaterapia, masaje, fototerapia

Con información de la MPSS Itzel Texta Palomeque, de la Facultad de Medicina, UNAM. Bibliografía: Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México, IMSS; 2017.

.