28/04/21 | +Datos

Nota: Eric Ramírez

Infografía: Pamela Gómez

Quizá uno de los sentimientos más difíciles a los que se enfrentan las madres y los padres es cuando sus hijas e hijos se enferman por primera vez. Se preguntan “¿qué hice mal?” y se sienten frágiles ante la incertidumbre de la enfermedad que acecha.

Para muchos el siguiente paso sería ir al doctor a que atienda la enfermedad, sin embargo, hay quienes prefieren los remedios caseros, los cuales no siempre benefician a las y los pacientes. Por ello, este recuento de molestias, síntomas o enfermedades por las que más se acude al pediatra, pretende brindar información adecuada para actuar de forma correcta.

- Dolor de garganta y escurrimiento nasal: Estos síntomas son la causa más común de consulta, principalmente en otoño e invierno. Para prevenirlos se recomienda tener cuidado con los cambios de temperatura, abrigar correctamente a los infantes, lavado de manos constante y enseñar el estornudo de cortesía. En la mayoría de los casos puede tratarse de Faringitis o Rinofaringitis, por lo que se debe evitar la automedicación y recordar que cerca del 90% de estas infecciones son de origen viral y no requieren antibiótico. Por otro lado, es recomendable la lactancia materna por lo menos hasta los dos años de edad, de esta forma disminuyen la frecuencia, gravedad y duración de las infecciones.

- Dolor de oído: La causa más común es por el llamado síndrome del nadador, en donde el ingreso de agua a este órgano puede causar una infección. Para contrarrestarlo se recomienda el uso de protectores en los oídos y enseñarles a sonarse la nariz con la boca abierta. En el caso de infantes que aún toman biberón, se debe evitar que lo hagan en posición horizontal. Este problema también puede estar asociado a una infección en la nariz, garganta o laringe.

- Infección de vías urinarias: Un problema frecuente pero a veces poco considerado. Para prevenirlo se recomienda enseñarles a secarse bien sus genitales después de ir al baño y evitar que se aguanten las ganas de orinar, principalmente por estar jugando. En las niñas, se aconseja que utilicen una muda de ropa interior en el día y otra en la noche.

- Problemas de la piel: La mayoría corresponde a lesiones cutáneas leves y aisladas. En el caso de las y los bebés, la más frecuente es la denominada dermatitis del área de pañal, que requiere evaluación clínica para indagar qué lo está favoreciendo. Se debe evitar la automedicación con cremas o pomadas, sobre todo aquellas que contengan esteroides. En niñas y niños mayores es frecuente la lesión secundaria a un piquete de mosco, que puede ocasionar una infección. Para prevenir picaduras lo recomendable es usar protectores contra insectos, tener cuidado con el entorno y el uso de mosquiteros.

- Traumatismos por accidentes: Las niñas y los niños suelen tener mucha energía, están explorando el mundo y por ende se encuentran en una situación de riesgo constante. Si hay un accidente lo ideal es guardar la calma, lavar la herida y hablar de lo que pasó. Debemos procurar un hogar seguro, con protectores para puertas y contactos eléctricos, además de enseñarles a estar alejados de áreas de peligro, como la cocina o las escaleras y mantener bajo estricta protección medicamentos y líquidos para limpieza del hogar.

- Infecciones respiratorias bajas: Éstas dependen de la edad de los infantes y la época del año. Son infecciones que afectan bronquios y/o pulmones, que en principio se manifiestan con síntomas de vías respiratorias superiores, y posteriormente se pueden agregar tos intensa, dificultad respiratoria y fiebre. El consejo es tener una buena higiene con sus vías respiratorias, lavarse las manos constantemente y si hay alguien en casa con algún síntoma de enfermedad, debe usar cubrebocas. Es importante que los padres estén informados de los signos de alarma para sospechar este tipo de infecciones.

- Dolor de piernas o articulaciones: Los síntomas más comunes son dolor en las piernas y en el tórax, que a la vez están relacionados con la actividad física y la forma de dormir, frecuentemente corresponden al llamado “dolor de crecimiento”. Para contrarrestarlo se recomienda actividad física. Asimismo, la madre y el padre deben saber que esos dolores no son problemáticos y aprender a reconocer aquellos que deben ser evaluados por un médico.

- Diarrea: También conocida como gastroenteritis aguda. En niños menores de 2 años es la principal causa de rotavirus. Actualmente las vacunas han sido el principal medio de prevención, pero sigue habiendo infecciones intestinales de otras causas, ya sean bacterianas o parasitarias. Lo más importante es el lavado de manos y cuidar la preparación y conservación de los alimentos.

- Problemas conductuales: Algunos problemas tienen que ver con la rebeldía de los niños, como no querer comer, tener una actitud retadora, no avisar para ir al baño o postergar su sueño, entre otros. En este caso, lo ideal es que las madres y los padres sean firmes con sus reglas y no pierdan la comunicación con sus hijas e hijos, en algunos casos se requiere ayuda profesional.

Es importante siempre acudir con un especialista y no automedicar o usar remedios caseros o con hierbas, potencialmente riesgosos o sin instrucciones médicas previas.

Con información del Doctor Héctor Jaime González Cabello, Pediatra y Académico de la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Medicina de la UNAM.

07/04/21 | +Datos

Nota: Abigail Moreno

Ilustración: Gabriel Espinosa

Una expresión pictórica colorista con trascendencia tardía en el arte del siglo XX y una personalidad excéntrica reflejada en pinceladas bruscas, pero en trazos cortos.

Las cartas escritas de su puño constatan un ánimo inestable, un carácter inusual y múltiples episodios psicóticos en los últimos años de su vida. El Día Mundial del Trastorno Bipolar es conmemorado cada 30 de marzo en consideración al artista neerlandés Vincent van Gogh. La discusión continúa, una enorme cantidad de autores aún teorizan sobre la enfermedad del pintor, algunos sugieren que padeció trastorno bipolar (TBP), esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar, entre otros. El TBP es una patología neuropsiquiátrica mayor en la que el ánimo mani-fiesta episodios entre dos polos anímicos: episodios de elevación.

El TBP es una patología neuropsiquiátrica mayor en la que el ánimo manifiesta episodios entre dos polos anímicos: episodios de elevación del estado del ánimo (manía) y episodios depresivos. La combinación entre éstos motiva una clasificación de los diversos tipos y subtipos de Trastorno de Bipolaridad. Con frecuencia, se presenta por primera vez de forma manifiesta durante la tercera década de la vida, detonado por diversos componentes ambientales o genéticos. Entre un 40 y un 50 por ciento son inicialmente mal diagnosticados con otros padecimientos como esquizofrenia, depresión o trastorno límite de la personalidad; transcurren muchos años y los pacientes no suelen tener un abordaje adecua–do para su condición con todas las consecuencias que pueden ser esperables de ello.

La clasificación psiquiátrica del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición, reconoce nueve subtipos del trastorno bipolar, sin embargo, existen dos clasificaciones principales, por una parte el tipo I (TBP I) caracterizado por episodios de manía franca con o sin episodios depresivos; por otra, el tipo II (TBP II) que se distingue por la presencia de episodios depresivos de moderados a graves, alternados con episodios de hipomanía.

La principal diferencia entre los dos tipos es la gravedad de los síntomas maníacos. En el primero, la durabilidad e intensidad de los síntomas repercute impidiendo la funcionalidad; en muchos casos, es necesario el manejo intrahospitalario para controlar el episodio, mientras que en el segundo, los síntomas tienen una menor duración e intensidad y el deterioro de la funcionalidad es menos significativo, por lo que muchas veces la hipomanía pasa desapercibida tanto para pacientes como familiares y solamente se logra evidenciar en la consulta médica a través de un interrogatorio intencionado.

La comorbilidad psiquiátrica describe la ocurrencia simultánea de dos o más trastornos en un individuo. En pacientes con TBP es común desarrollar otras afectaciones de salud mental en un 50 o 70 por ciento, como trastornos de ansiedad, alimenticios y consumo de drogas. Este último se presenta en un 40 a 70 por ciento de los casos.

En el mundo cada año unas 800 mil personas terminan con su vida a través del suicidio; en al menos el 90 por ciento existe algún trastorno mental asociado, según la Organización Mundial de la Salud. Un aspecto siempre preocupante y que resalta la necesidad de un tratamiento y monitoreo adecuados, es la prevalencia de prácticas suicidas entre los pacientes con bipolaridad, la cual es tres veces mayor en comparación con otras patologías.

En cuanto a Vincent van Gogh, el debate constante alrededor de su diagnóstico psiquiátrico obedece a que la naturaleza de su pensamiento, la intensidad de sus crisis y el deterioro evidente en su funcionamiento denotan un trastorno discordante al trastorno bipolar o a la esquizofrenia. Las manifestaciones presentadas apuntan más hacia un esquizoafectivo de tipo bipolar, con síntomas de manía y depresión, acompañados de psicosis, o bien, a veces sólo psicosis.

Van Gogh murió al ocaso de sus treinta a causa de una lesión con arma, dos días atrás caminó por el campo, en medio del lugar, disparó a su pecho.

Con información de la Doctora Ingrid Vargas Huicochea, Especialista en Psiquiatría, Académica y Coordinadora de Investigación en el Depar–tamento de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina de la UNAM

10/03/21 | +Datos

Nota: Karen Hernández

Ilustración: Elvia Hernández

Los riñones son órganos pares con forma de frijol y tamaño aproximado de un puño, situados en ambos lados de la región dorsolumbar, justo debajo de las costillas. Están conformados por millones de unidades funcionales llamadas nefronas, las cuales se encargan de filtrar, reabsorber y secretar desechos metabólicos.

Forman parte del sistema urinario junto con los uréteres, la vejiga y la uretra, en donde se encuentra una de las principales funciones de los riñones, la excretora, que es en donde se eliminan las toxinas del cuerpo por medio de la orina.

Estos órganos liberan tres importantes hormonas: la eritropoyetina o EPO, que estimula las células madre de la médula ósea para la producción de glóbulos rojos y con esto evita la anemia; la renina, que permite mantener la presión arterial en niveles normales; y el calcitriol, la forma activa de la vitamina D, sin esta sustancia la absorción de calcio sería de forma parcial, y esto sirve para que se lleven a cabo varias funciones metabólicas como darles mineralización a los huesos y equilibrio químico normal en el cuerpo.

Los riñones también se encargan de eliminar el sodio que sobra en el organismo, mantienen el equilibrio de agua y electrolitos, y del pH del cuerpo.

La diabetes y la presión arterial alta son las enfermedades sistémicas más comunes de la enfermedad de los riñones. En cuanto a enfermedades primarias encontramos la glomerulonefritis, que es la inflamación de los glomérulos y se manifiesta por síndrome nefrótico, es decir, que el riñón excreta una cantidad excesiva de proteínas.

La única forma de saber si se tiene alguna afectación renal en una etapa inicial es a través de las pruebas y exámenes indicados por un médico. Conforme avanza, se puede detectar hinchazón en los tobillos, piernas o párpados. Otra forma de saber si los riñones se dañan es la hipertensión arterial o que se presente orina con sangre.

Para prevenir enfermedades en estos órganos, se recomienda tener hábitos de alimentación adecuados, hacer ejercicio, evitar el sobrepeso y la obesidad, controlar la glucosa y la presión arterial.

Es posible vivir con un solo riñón, aunque se deben tomar medidas de cuidado como una alimentación saludable, mantener un control en la ingesta de proteínas y sal, no fumar y mantener un peso adecuado.

Con información del Doctor Pedro Trinidad Ramos, Médico Nefrólogo, Hospital de especialidad Centro Médico Siglo XXI.

05/03/21 | +Datos

Nota: Eric Ramírez

Ilustración: Gabriel Espinosa

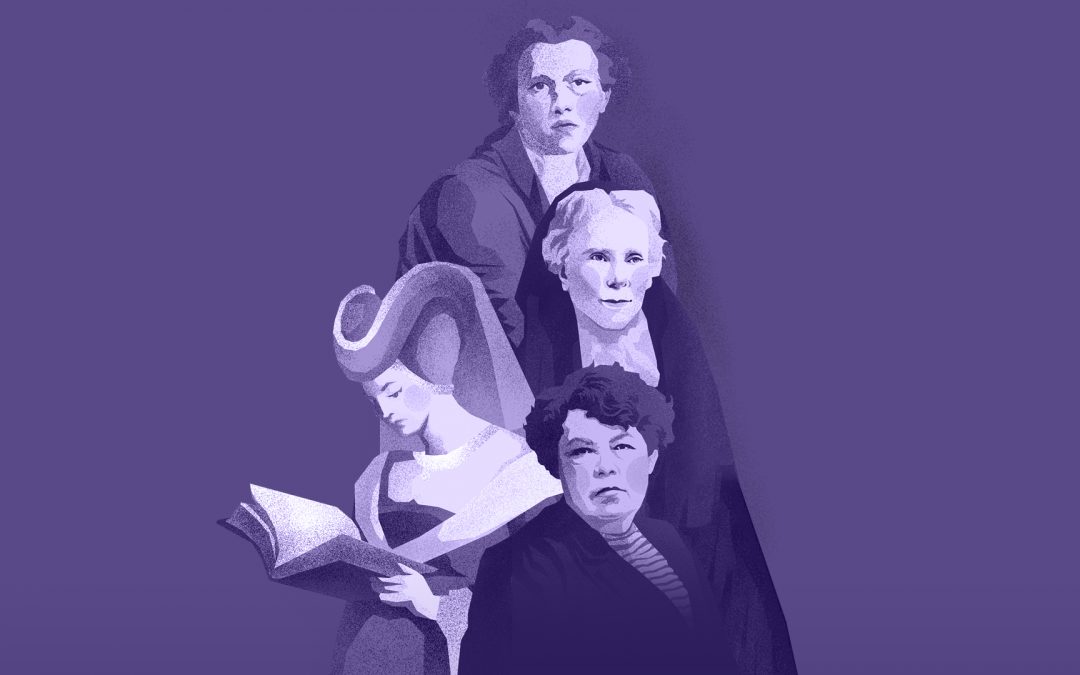

¿Te has preguntado por qué las bases médicas fueron establecidas por hombres? Durante mucho tiempo las doctoras no podían figurar en los equipos médicos y menos hacer investigaciones; al igual que otras actividades, ésta se pensaba únicamente para los varones. Incluso, aquellas que lo intentaban eran tratadas como “brujas” o eran silenciadas por la estructura patriarcal.

Pasaron los siglos, las luchas y las mujeres hoy pueden ser doctoras, investigadoras, profesoras, directoras de escuelas de medicina y jefas de hospitales y de centros de salud; en fin, figuras de autoridad. Por ello, este recuento de mujeres en la historia de la medicina pretende reconocer su labor y las dificultades que pasaron para aportar en las ciencias de la salud.

Agnodice (300 a.C.) es reconocida como la primera mujer médica en la historia de la medicina griega. Se dice que para estudiar, cortó su cabello y vestía como hombre; cuando reveló su identidad, los círculos médicos la acusaron de seducir pacientes con el fin de poder silenciarla.

Aspasia de Miletus (2 a.C.) nació en una familia educada y era una excepción en una época en donde las mujeres no podían ser instruidas. Ella fue doctora especialista en Obstetricia, Ginecología y Cirugía, destacó por su capacidad para prevenir embarazos de alto riesgo, así como para corregir posiciones fetales y prevenir varices uterinas y hernias. Aspasia influyó en el pensamiento de figuras como Platón, Cicerón, Plutarco y Pericles.

Trotula de Salerno (Siglo VI) tuvo prestigio como médica obstetra con el reconocimiento de la Escuela de Medicina de Salerno, y fue autora de múltiples obras médicas, “Passionibus Mulierum Curandorum” la más notable.

También escribió textos para educar a los hombres sobre el cuerpo femenino, debido al desconocimiento que existía al respecto, donde tocó temas como menstruación, concepción, embarazo, pediatría y enfermedades con sus respectivos tratamientos, destacando los remedios herbolarios.

Marcó los inicios de la Tanotología y la Genética por sus escritos sobre la forma en que los defectos de los padres influyen en sus bebés.

Abadesa Hildegarda Von Bingen (1098-1179) fue filósofa, política y produjo una gran cantidad de textos científicos sobre Teología. Viajó por Alemania y Francia enseñando Medicina y Teología en monasterios e instituciones eclesiásticas.

Era especialista en observación y diagnóstico de enfermedades, lo que la llevó a tener una gran reputación como sanadora. Escribió 14 libros sobre temas que van desde Botánica hasta Zoología, pasando por la medicina popular, la Psicología y la Anatomía Humana.

También realizó textos que hablaban de las relaciones sexuales, en donde detalla el placer desde el punto de vista femenino, siendo la primera en describir el orgasmo y algunos otros elementos de la sexualidad.

“James Barry” (Siglo XVIII y XIX) era oficial médico del Ejército Británico, con una notable reputación como cirujano durante 50 años. Se reveló al mundo que era mujer cuando murió y se le realizó una autopsia, representando un claro ejemplo de que las mujeres no triunfaban en este ámbito por falta de oportunidades en la profesión.

Elizabeth Blackwell (1821-1910) fue la primera mujer titulada en Estados Unidos y reconocida como médica en 1849. Junto con su hermana Emily y la alemana María Elizabeth Zakrzewski fundaron en 1857 el primer hospital para mujeres pobres y niños en Nueva York, logrando, las tres, tener su título profesional, laborar en un campo propio y ser aceptadas socialmente.

Matilde Petra Montoya (1859-1939) comenzó sus estudios de partera en la Escuela Nacional de Medicina, hoy Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue atacada y criticada por sus colegas masculinos y llamada “impúdica y peligrosa mujer”. El 25 de agosto de 1887 obtuvo oficialmente su título de médica. Fundó la Asociación de Médicas Mexicanas.

Con información de la Doctora Ana Lilia Higuera Olivo, Académica del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de Medicina de la UNAM, y Atenea Lanz Uribe, Dirección General en MÉDIKA NOVARUM.

Arrizabalaga, Jon; Yuste, Carlos. Eso NO ESTABA en mi LIBRO de HISTORIA de la MEDICINA, Editorial Guadalmazán, España 2019

25/02/21 | +Datos

Nota: Abigail Moreno

Ilustración: Antonio Enríquez

Cada año, bisiesto o no, el último día del mes de febrero, es conmemorado el “Día Mundial de las Enfermedades Raras” con el objetivo concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre el impacto de afecciones poco comunes en pacientes, familiares, e incluso, en los mismos sistemas de salud pública, así como los problemas que representa la falta de financiamiento para el desarrollo de investigación científica.

El concepto de enfermedad “rara” es acuñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para agrupar ciertos padecimientos que se caracterizan por su baja prevalencia (número de personas viviendo con una enfermedad) e incidencia (número de nuevos diagnósticos) en determinado espacio-temporal.

Las enfermedades raras, tienen un origen genético en el 80 por ciento de los casos; no obstante existen otras en las que el origen es de tipo infeccioso o degenerativo; incluso a la fecha, se desconoce cómo iniciaron muchas de estas enfermedades. En un 50 por ciento, la sintomatología aparece durante la edad pediátrica, en otros surgen en la edad adulta, donde se manifiestan como padecimientos agudos, crónicos y progresivos. Aún cuando no existe un criterio científico estandarizado para su clasificación, una gran cantidad de expertos estipulan que el número de enfermedades “raras” en el mundo es de 9 mil.

Las estimaciones varían, en parte, porque los países tienen diferentes definiciones en términos demográficos y métodos estadísticos, en México, de acuerdo con la Ley General de Salud en los artículos 224 BIS y BIS I, se considera a una enfermedad como “rara”, desde una perspectiva poblacional, cuando ésta afecta a no más de 5 de cada 10 mil habitantes.

En nuestro país, en el último listado publicado por Consejo de Salubridad General (CSG) en 2018 son reconocidos en el Registro Nacional de Enfermedades Raras veinte padecimientos poco comunes entre los que se encuentra la Fibrosis Quística, una enfermedad genética con alto índice de mortalidad.

Según datos de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras (FEMEXER), alrededor de 7 millones de mexicanos padecen una de estas enfermedades, mientras que para COFEPRIS son 8 millones. En el mundo representan el 7 por ciento, de acuerdo con la OMS.

El principal reto para reducir el impacto de las enfermedades raras es el diagnóstico, pese a las más de 200 pruebas genéticas de sangre y de otros tejidos disponibles para detectar dichos trastornos, un paciente y su familia, en promedio, tienen que invertir entre seis y ocho años en revisiones médicas distintas para conseguir uno, en consecuencia, el tratamiento es postergado y por lo tanto aumenta el grado de lesión, las comorbilidades y la discapacidad.

Aún con los frecuentes avances en la comprensión de varias enfermedades raras, datos de la OMS señalan que para 4 mil de estas enfermedades no existe aún un tratamiento farmacológico efectivo, dado que son objeto de poca investigación y producción por la falta de financiamiento y a algunas iniciativas de colaboración.

En países en desarrollo, en el ámbito de los sistemas de salud, los pacientes con este grupo de enfermedades representan un importante gasto económico debido a su necesidad de atención especializada, es por eso que desde hace varias décadas se han desarrollado múltiples estrategias en todo el mundo para incentivar la investigación genética.

Este día fue organizado en el año 2008 por la Organización Europea de Enfermedades Raras para aumentar la concientización en torno al tema, desde entonces, más de 70 países lo conmemoran, además nuevas y diversas organizaciones no gubernamentales de apoyo aparecieron a lo largo de todo el mundo; hasta la fecha existen más de 500.

En México, desde el 2011 fue creada la Federación Mexicana para Enfermedades Raras y posteriormente, en 2013 la Asociación Mexicana de Enfermedades Lisosomales.

REFERENCIAS

- Carbajal, Rodríguez, L. (2015). Enfermedades raras. Revista Mexicana de Pediatría Vol. 82, No. 6, pp 207-210. Disponible en: <https://cutt.ly/HjjLE2m>

- Gobierno CDMX. (2020). Medicamentos huérfanos y enfermedades raras. Boletín Vol. 1, pp 01-18. Disponible en: <https://cutt.ly/KjjCy73>

- Organización Mundial de la Salud. (2012). Unidos para combatir las enfermedades raras. Boletín Vol. 90, No. 6, pp 401-476. Disponible en: <https://cutt.ly/FjjZMCN

- S.A. (2019). Día internacional de las enfermedades raras. Igualdad, Equidad y Respeto a la Diversidad. Disponible en: <https://cutt.ly/yjjZcuS>

- Secretaría de Salud. (2017). ¿Qué son las enfermedades raras? Boletín. Disponible en: <https://cutt.ly/sjjXWrX>

- Senado De La República. (2017). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 224 bis y un segundo párrafo al artículo 224 bis1 ambos de la ley general de salud en materia de medicamentos huérfanos. Gaceta del Senado LXIII/3PPO-12/75316. Disponible en: <https://cutt.ly/wjjCboW>

22/02/21 | +Datos

Nota: Victor Rubio

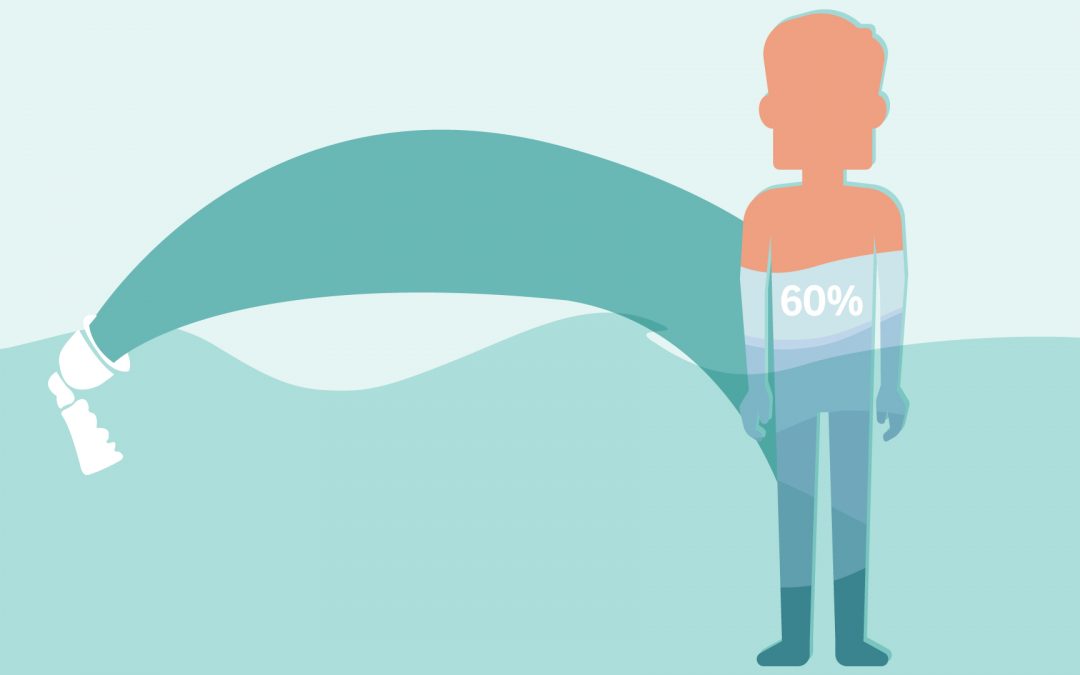

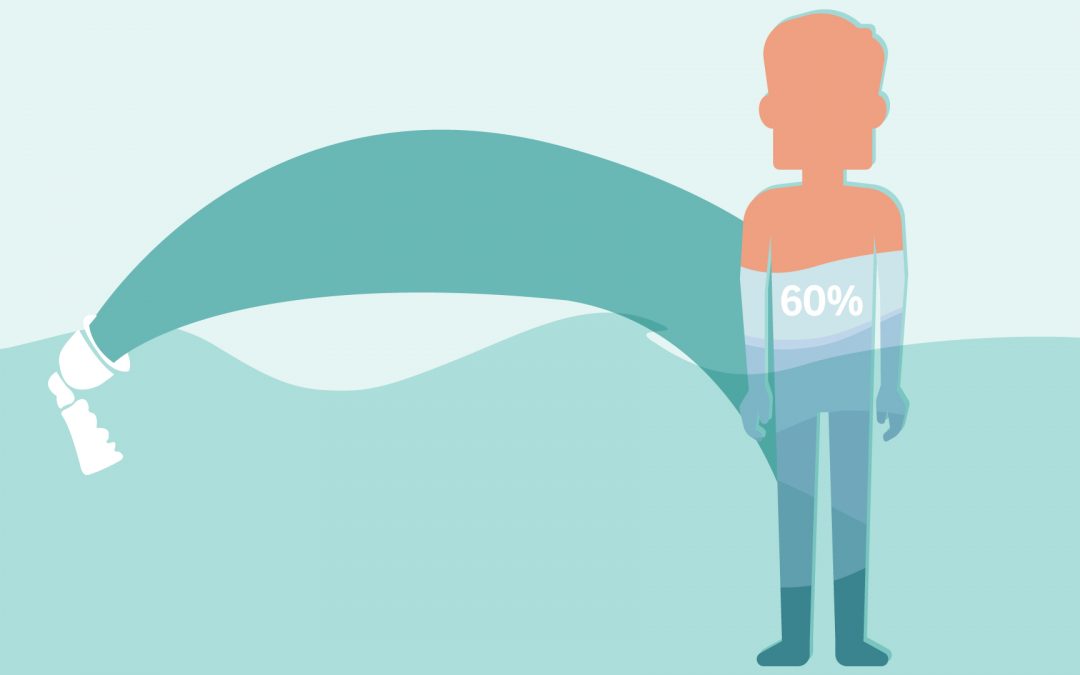

Las necesidades de agua varían entre cada individuo y dependen de muchos factores como el estado de salud, el nivel de actividad física y la región donde se vive, por lo que no existe una fórmula fija para todas las personas. Además, es importante tener en cuenta que todos los días el cuerpo pierde agua en la respiración, el sudor, la orina y las evacuaciones intestinales.

Importancia del agua en nuestra vida

El agua es el componente químico principal del cuerpo y representa aproximadamente el 60 por ciento del peso corporal. Además, elimina los desechos a través de la orina, la transpiración y las evacuaciones intestinales; mantiene y regula la temperatura corporal, lubrica y amortigua las articulaciones y protege a distintos tejidos de todo el cuerpo.

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos determinaron que el consumo diario adecuado de agua para un adulto promedio saludable que vive en un clima templado es de aproximadamente 15 tazas y media (3,7 litros) para los hombres y 11 y media tazas (2,7 litros) de agua al día para las mujeres. Estas recomendaciones incluyen el agua proveniente de las bebidas y los alimentos, donde aproximadamente el 20 por ciento del consumo diario de agua proviene de los alimentos y el resto de las bebidas.

¿Por qué se da el consejo de beber ocho vasos por día?

Se dice que beber ocho vasos de ocho onzas (aprox. 237ml) de agua por día, es fácil de recordar y es un objetivo razonable de ingesta de líquidos diario, sin embargo, existen factores que influyen en los requerimientos de agua al día, de acuerdo con el tipo y cantidad de ejercicio, el clima (dependiendo de los ambientes cálidos o húmedos y las altitudes elevadas), estados fisiológicos como el embarazo, en el que se recomienda beber alrededor de 10 vasos (2,4 litros) de líquido por día, mientras que en la lactancia se sugieren alrededor de 13 vasos (3,1 litros) de líquido por día y en alteraciones de la salud relacionados a procesos infecciosos, fiebre, diarrea y vómito, principalmente.

El requerimiento de agua se puede calcular con base en el consumo de alimentos y debe incluir variaciones de clima, actividad física y tipo de dieta. Diversos autores coinciden en que los alimentos sólidos proporcionan 20 a 30 por ciento de la ingesta total de agua, esto es alrededor de 700-800 ml/día. El contenido de agua en los alimentos es, en promedio, del 40 por ciento en el pan, el 40 al 70 por ciento en comidas calientes, el 80 por ciento o más en frutas y verduras, y el 90 por ciento en la leche. Las dietas ricas en verduras y frutas aportan una cantidad significativa a la ingestión total de agua.

Se recomienda beber de 1 a 1.5 ml de agua por kcal de consumo energético. En menores de seis meses toda el agua debe provenir de la leche materna, a razón de 100 a 190 ml/kg al día; de 6 a12 meses deben ser de 800 a 1,000 ml por día, sumando leche materna y la introducción progresiva de agua a partir de los 6 meses de edad. Los niños de 2 a 3 años deben consumir 1,300 ml al día, y los de 4 a 8 años, 1,600 ml/día. De 9 a 13 años, las mujeres deben consumir 1,900 ml por día, mientras que los hombres 2,100 ml. Para los mayores de 14 años aplican las mismas recomendaciones de consumo de agua que para los adultos.

Recomendaciones en embarazo y lactancia

Se recomienda ingerir entre 8 a 10 vasos de agua al día durante el embarazo (1,800 a 2,000 ml), para cuidar la circulación fetal, el líquido amniótico y el volumen sanguíneo. Además de la recomendación de incrementar 300 ml al día durante el embarazo, se sugiere incrementar en 700 ml por día durante la lactancia.

La Organización Mundial de la Salud hace una recomendación general de consumo para mujeres adultas en trabajo manual con alta temperatura de 2.2 litros por día, para la mujer embarazada de 4.8 litros y durante la lactancia de 3.3 litros al día.

Consejos para personas con buen estado de salud

Para prevenir la deshidratación y asegurarte de que el cuerpo tenga el líquido que necesita, es importante beber un vaso de agua u otra bebida sin calorías o baja en calorías con cada comida y entre las comidas, beber agua antes, durante y después del ejercicio, si tienes hambre, toma agua, a veces la sed se confunde con el hambre.

Referencias:

- Hydration: Why it’s so important. American Academy of Family Physicians. https://familydoctor.org/athletes-the-importance-of-good-hydration/. Accessed Jan 20, 2021.

- Water & nutrition. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/nutrition/index.html. Accessed Jan 20, 2021.

- El agua en nutrición, Héctor Ávila-Rosas, Ángeles Aedo Santos, Gabriela Levin-Pick, Héctor Bourges-Rodríguez, Simón Barquera. Perinatología y Reproducción Humana. Volumen 27, Suplemento 1 pp. S31-S36. https://www.medigraphic.com/pdfs/inper/ip-2013/ips131e.pdf

- EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). Scientifi c opinion on dietary reference values for water. EFSA J 2010; 8: 1459

.