26/04/23 | +Descubrir

Nota: Araceli Jiménez

Ilustración: Mariel Kaplun

A través de la hormona de la insulina, nuestro cuerpo tiene la capacidad de transformar la glucosa en energía para el cumplimiento de funciones básicas, como respirar o caminar. La insulina se genera en el páncreas, sin embargo, cuando éste ya no es capaz de producirla o de utilizarla eficazmente, surge la diabetes: una enfermedad que genera múltiples afectaciones en el cuerpo y miles de muertes cada año.

Las personas con mayor posibilidad de padecerla son aquellas con antecedentes familiares, hipertensión, obesidad (o que tengan un índice de masa corporal mayor a 25 kg/m2), enfermedades cardiovasculares o mujeres que desarrollaron diabetes gestacional u ovario poliquístico. Es muy importante prestar atención si en los últimos meses se ha tenido aumento de apetito, sed, pérdida de peso y necesidad de orinar frecuentemente.

Una vez que se tiene esta enfermedad es indispensable que se siga el tratamiento indicado por el personal de salud y que se mejore el estilo de vida, principalmente los hábitos alimenticios y la actividad física, ya que son múltiples las complicaciones que se pueden desencadenar en el organismo.

La hiperglucemia y la hipoglucemia se presentan cuando los niveles de glucosa en la sangre aumentan o disminuyen más de lo necesario, en ambos casos se producen daños irreparables en el cuerpo y, del mismo modo, las personas mayores de 65 años corren un mayor riesgo de fallecer.

Hiperglucemia

Este es un trastorno que se asocia frecuentemente con la resistencia a la insulina y ocurre cuando esta hormona no puede viajar por los vasos sanguíneos hasta los órganos y tejidos para darles energía. Como consecuencia, aumenta la glucosa en la sangre hasta volverse tóxica, lo cual ocasiona complicaciones a largo plazo en riñones, músculos, ojos e hígado.

Cuando los niveles de glucosa están por arriba de 126 miligramos por decilitro (mg/dl) la persona presenta: sed incontrolable, sueño, necesidad de orinar con frecuencia, visión borrosa y aumento de apetito.

Para evitar que se presente la hiperglucemia, se debe seguir el tratamiento médico indicado, aumentar la actividad física, tener una dieta equilibrada, consumir abundante agua y tratar de disminuir el estrés.

Hipoglucemia

Por el contrario, la hipoglucemia se presenta cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen por debajo de los 70 mg/dl. En este caso, la persona que ya tiene tratamiento (antidiabético oral o con insulina) debe estar atenta de no presentar: disminución de ánimo, fatiga, hambre, sueño, sudoración, visión borrosa, mareos, confusión y somnolencia.

Estos síntomas afectan la calidad de vida de laspersonas y ocasionan riesgos en el sistema nervioso central. En algunas ocasiones, se puede tener la necesidad de acudir al servicio de urgencias para que se le aplique glucosa.

Cuando una persona tiene hipoglucemia puede perder la conciencia, una situación de gravedad que pone en riesgo su vida, por ello es indispensable tener a la mano medidas de rescate. Por ejemplo, colocar un poco de miel debajo de la lengua; si la persona aún se encuentra consciente, puede tomar medio vaso de jugo natural o envasado; o medicamento de libre venta en la farmacia, conocido comúnmente como glucagón.

Para evitar esta situación, se requiere tener un control en los horarios de alimentación, verificar los niveles de glucosa con regularidad y estar muy atentos al consumo de medicamentos, dado que una dosis mal empleada puede generar complicaciones.

Con información del Dr. Sergio Alberto Mendoza Álvarez, Académico de la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Medicina de la UNAM.

.

25/11/22 | +Descubrir

Nota: Pamela Gómez

Ilustración: Gabriel Espinosa

Las moscas son los insectos más empleados en la Entomología Forense Médico Legal

Existe un grupo de testigos poco considerados que pueden brindar más información de lo que se podría imaginar en una escena de crimen. Se trata de los insectos y otros artrópodos que se han convertido en una herramienta de gran relevancia para la resolución de casos médico-legales, sanitarios y de almacenamiento de alimentos, materia de estudio de la Entomología Forense.

Los insectos que más se emplean en esta disciplina son los dípteros, comúnmente conocidos como moscas. Aquellas que tienen colores brillantes y metálicos muy llamativos suelen ser las primeras que están adaptadas para detectar a grandes distancias un proceso de descomposición y para arribar primero que otros grupos biológicos. También, los coleópteros, conocidos como escarabajos, son insectos de gran importancia, pues existen diferentes familias que están especializadas en el proceso de descomposición cadavérica, no solamente para consumir el cadáver sino para alimentarse de las especies de moscas que llegaron antes.

Aunque la Entomología Forense tiene múltiples aplicaciones, la más empleada es la identificación post mortem, ya que permite obtener abundante información del estado de descomposición de un cadáver, el intervalo de muerte e incluso los sucesos que llevaron al deceso. Es importante destacar que un intervalo post mortem no es necesariamente el tiempo que lleva muerta una persona, se refiere al periodo que ha transcurrido a partir de la colonización del cadáver por los insectos, ya que esto puede variar dependiendo de las condiciones en las que se encuentra, es decir, si el cuerpo estaba bajo tierra, encerrado o con alguna sustancia que impidiera el arribo de los insectos.

Además, esta disciplina también permite conocer información sobre el traslado de un cadáver o tener un indicio. Gracias a que los insectos y artrópodos son muy diversos en distintas regiones, si un cadáver es trasladado se puede saber porque las regiones tienen faunas diferentes. Otras aplicaciones pueden ser: evidenciar el abandono o negligencia hacia una persona, y la Toxicología Entomológica, es decir, el estudio de tóxicos de interés forense a través de los insectos.

Esta disciplina tuvo sus inicios principalmente en Europa a mediados del siglo XIX, en donde se reportó de manera formal la primera publicación en una revista científica de un caso que empleó insectos para estimar un intervalo post mortem. En nuestro país comenzó a desarrollarse a principios del siglo XXI, pero es a partir del 2008 que tuvo un gran avance, pues comenzaron a incorporarse a las y los entomólogos forenses en los sistemas y coordinaciones periciales. Actualmente, se está reforzando el vínculo entre academia, investigación científica e investigación pericial.

La Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM cuenta con la primera colección en México dedicada a identificar insectos y otros artrópodos de referencia forense. Este proyecto tiene el objetivo de catalogar la diversidad de especies de relevancia para esta disciplina a nivel nacional, destinada a ser una colección de referencia que puede ser utilizada por las y los practicantes, investigadores y académicos, así como cualquier persona que tenga interés en esos grupos muy poco estudiados en nuestro país.

La colección abarca todo el territorio nacional y se continúa trabajando en varias regiones, aunque también cuenta con material de referencia de otros países. Este tipo de proyectos impulsa el desarrollo de la investigación forense y de los sistemas periciales en México.

Con información del Dr. Carlos Pedraza Lara, Responsable del Laboratorio de Entomología Forense, Licenciatura en Ciencia Forense, Facultad de Medicina de la UNAM. Contacto: pedraza@cienciaforense.facmed.unam.mx

.

25/11/22 | +Descubrir

Nota: Zenyaci Morales

Ilustración: Anggraini Sitompul y Zenyaci Morales

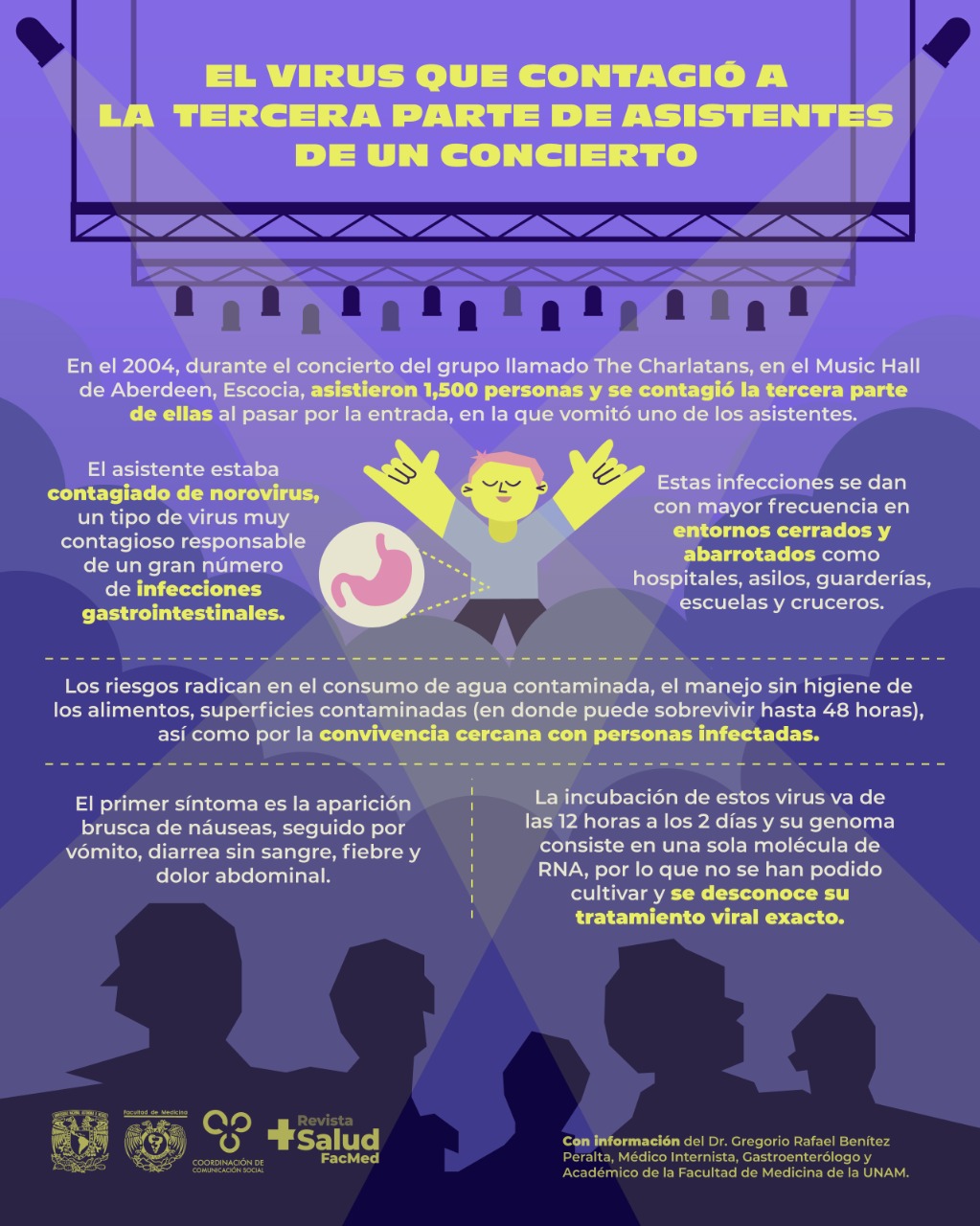

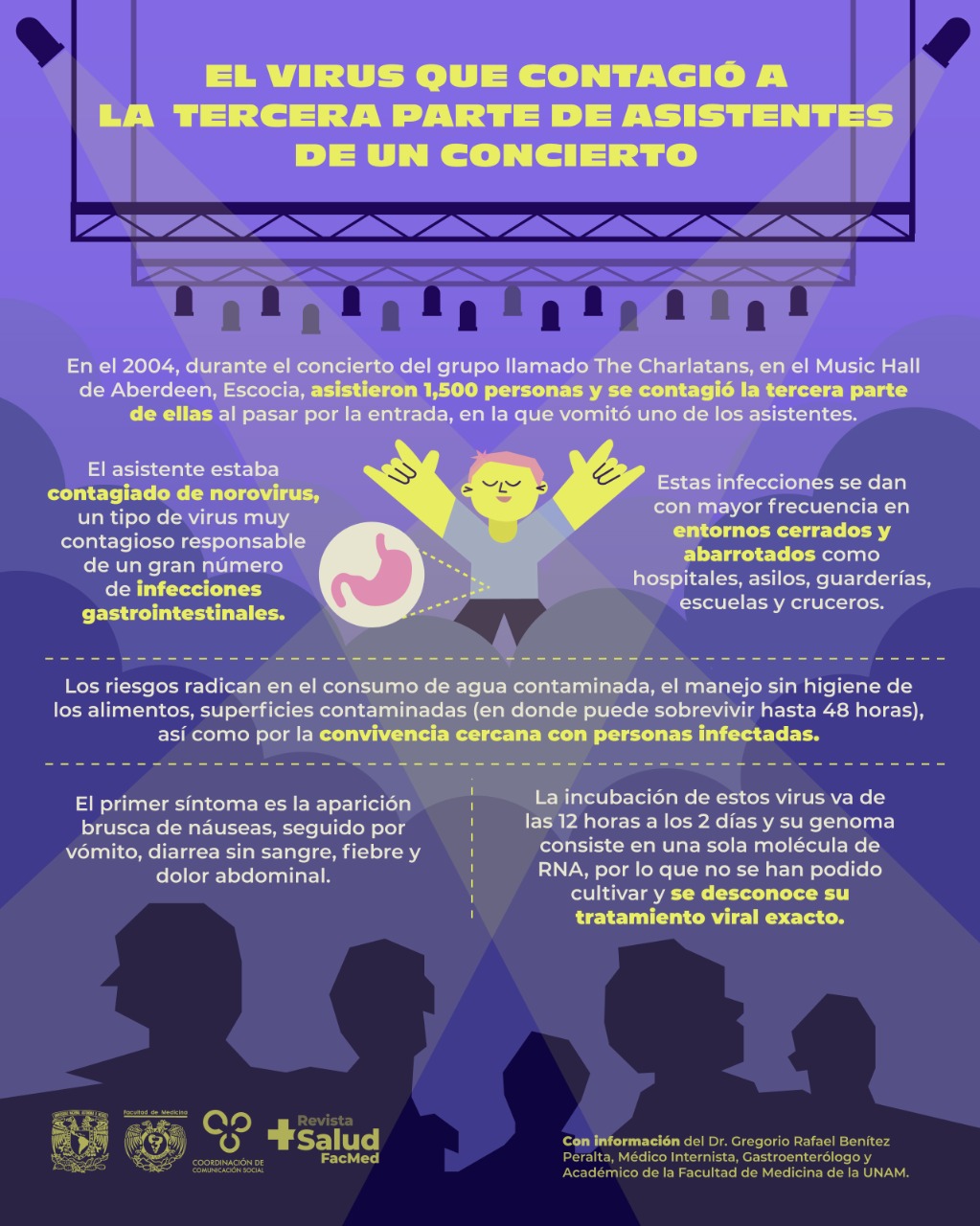

Estos virus tienen una alta capacidad de infectividad y velocidad de reproducción, por lo que pueden ocasionar brotes.

Los norovirus son virus muy contagiosos responsables de un gran número de infecciones gastrointestinales. Pueden afectar a cualquier grupo de edad y ocasionar brotes.

Pertenecen al género Norwalk, nombre que se les asignó al ser descubiertos en un brote de la escuela con el mismo nombre en Ohio, donde se enfermaron más de 100 infantes. Existen 25 familias distintas de este microorganismo, cuyo diámetro aproximado es de 38 nanómetros. Pueden sobrevivir a bajas temperaturas (congelamiento) y al calor (hasta 60°C).

Tienen una alta capacidad de infectividad y velocidad de reproducción. Sólo se necesitan 100 partículas de virus para iniciar una infección, y una persona contagiada puede vomitar en una sola ocasión 30 millones de éstas. Un ejemplo de esto es la infección masiva que se dio en 2004 durante el concierto del grupo llamado The Charlatans, en el Music Hall de Aberdeen, Escocia, al que asistieron mil 500 personas y se contagió la tercera parte de ellas al pasar por la entrada en la que vomitó uno de los asistentes.

Estas infecciones se dan con mayor frecuencia en entornos cerrados y abarrotados como hospitales, asilos, guarderías, escuelas y, sobre todo, cruceros. En estos barcos, los riesgos radican en el consumo de agua contaminada y el vertido de la misma con restos fecales, el manejo sin higiene de los alimentos, superficies contaminadas (en donde puede sobrevivir hasta 48 horas), así como por la convivencia cercana con personas infectadas.

El primer síntoma es la aparición brusca de náuseas, seguido por vómito, diarrea sin sangre, fiebre y dolor abdominal. El mayor problema es la deshidratación del paciente. En infantes mayores de un año, es más frecuente el vómito, mientras que en los bebés más pequeños o lactantes lo es la diarrea.

La incubación de estos virus va de las 12 horas a los dos días y su genoma consiste en una sola molécula de RNA, por lo que no se han podido cultivar y se desconoce su tratamiento viral exacto. Debido a esto, sólo se pueden tratar los síntomas presentados y administrar líquidos con electrolitos, nutrientes y/o fármacos si hay deshidratación severa. A pesar de que la infección para los pacientes termina en un periodo de tres días, pueden seguir contagiando las siguientes dos semanas.

Se pueden prevenir mediante el control estrictamente higiénico de los alimentos, superficies comunes y aguas contaminadas, así como evitar el contacto entre personas ya enfermas, quienes deben aislarse.

Con información del Dr. Gregorio Rafael Benítez Peralta, Médico Internista, Gastroenterólogo y Académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.

.