¿En qué consiste la transición de género?

Nota: Zenyaci Morales

Infografía: Gabriel Espinosa

El 19 de junio de 2018, la Organización Mundial para la Salud dejó de considerar a la transexualidad como una enfermedad mental. Este suceso representó un gran paso para erradicar la discriminación y violencia que durante mucho tiempo las personas transexuales han vivido, lo que también favorece al trato digno de relaciones sociales, como la de médico-paciente.

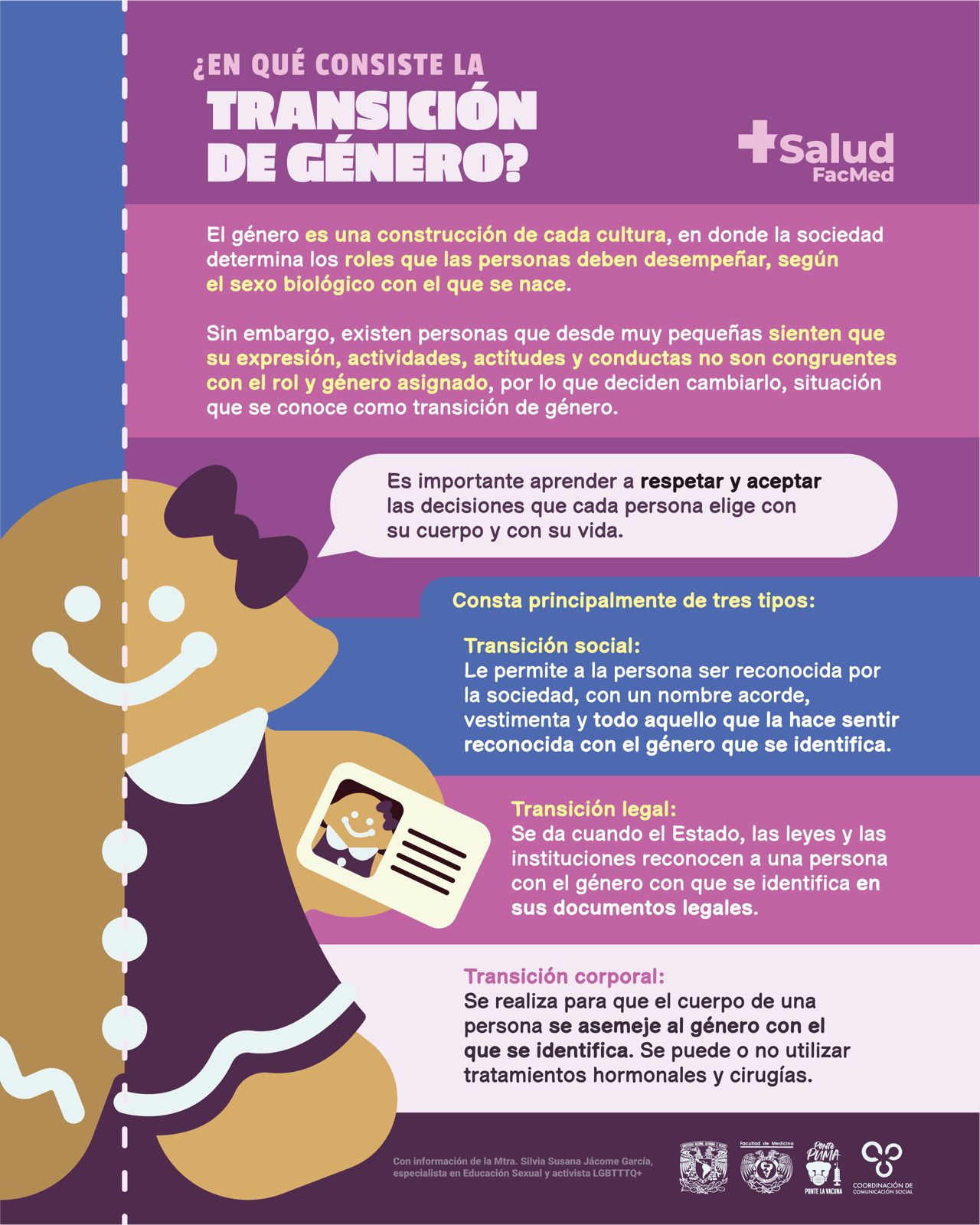

El género es una construcción de cada cultura, en la que la sociedad determina los roles que las personas deben desempeñar según el sexo biológico con el que nace, es decir, si se nace con pene se dictamina que debe ser y comportarse como hombre, por el contrario, si se nace con vagina se dice que debe ser y comportarse como mujer.

El reconocimiento de la identificación de género usualmente se presenta entre los dos y tres años de edad, y en la mayoría de los casos, las personas se sienten cómodas con el género que se les ha asignado, comúnmente nombradas como personas cisgénero. Sin embargo, existen otras que desde muy pequeñas sienten que su expresión, actividades, actitudes y conductas no son congruentes con el rol y género asignado, por lo que deciden cambiarlo, situación que se conoce como transición de género.

La transición de género consta principalmente de tres tipos:

Transición social: es aquella que le permite a la persona ser reconocida por la sociedad con el género que realmente se identifica, por lo tanto hace uso de un nombre acorde, viste como tal, y utiliza todo aquello que la hace sentir reconocida con el género que se identifica.

Transición legal: se da cuando el Estado, las leyes y las instituciones reconocen a una persona con el género que se identifica. Es importante al momento de realizar trámites relacionados con el banco o de acudir a una unidad de salud para ser dignamente tratada de acuerdo a su identidad de género.

Transición corporal: se lleva a cabo para que su cuerpo se asemeje lo mayormente posible al género seleccionado, de acuerdo a lo que la sociedad espera de su apariencia. Puede ir desde técnicas muy sencillas, como la depilación láser, hasta tratamientos hormonales y cirugías que cambien su apariencia física. Muchas personas transgénero realizan estos cambios por tener y sentir la comodidad de ser reconocidas y tratadas de acuerdo a su género identitario.

¿Qué pasa con las cirugías y los tratamientos hormonales?

En el caso de las mujeres trans, a pesar de que hay tratamientos hormonales que ayudan a desarrollar un poco los senos, ensanchar las caderas y reducir el tamaño del pene y del escroto, estas hormonas no cambian la voz y generalmente se aprende a modularla; tampoco generan un cuerpo completamente desarrollado equivalente al de una mujer cisgénero, por lo que en muchos casos también se recurre a la cirugía genital que consiste en transformar el pene en una vulva, se abre el escroto para dar forma a los labios vaginales y se remueven los testículos, así como el aumento de los senos con la ayuda de implantes quirúrgicos.

Es muy importante señalar que existen clínicas fraudulentas de muy alto riesgo médico, en las que prometen una transformación corporal a base de la inyección de aceites, cuyo aspecto tiene duración de unos cuantos años y con el paso del tiempo estos aceites pueden escurrirse por dentro del cuerpo, y lo que era inicialmente la formación de los glúteos, terminan cayendo a las pantorrillas, además de que estas sustancias pueden producir graves complicaciones a la salud. Por lo que es estrictamente necesaria la supervisión de especialistas en cirugía y endocrinología que supervisen el tratamiento específico para cada persona, ya que no todos los organismos reaccionan de la misma manera.

En el caso de los hombres trans, el tratamiento hormonal consiste en la administración de testosterona, la cual genera el crecimiento del vello facial y corporal, la voz se vuelve más grave, el desarrollo de la masa muscular (con ayuda de ejercicio) y un ligero aumento en tamaño del clítoris. En cuanto a las cirugías, se tiende a la mastectomía para remover los senos y el injerto de piel de alguna parte del cuerpo como la pantorrilla o de alguna otra parte para la simulación del pene.

¿Qué onda con la infancia trans?

Actualmente ya es posible iniciar la transición de género desde la infancia en aquellos casos en los que las y los infantes tienen muy claro que su identificación de género no corresponde con el asignado al nacer. En algunos estados de la República Mexicana, como en Jalisco, las y los menores de edad ya pueden realizar su transición legal. Basta con que alguno de sus padres o tutores esté de acuerdo para hacerlo sin importar su edad. Mientras que en Oaxaca y la Ciudad de México aplica a partir de los 12 años, y de igual forma, en acompañamiento de alguno de los padres. En Oaxaca existe la cláusula de que si ninguno de los padres autoriza su transición legal, entonces el Estado asume la tutela para llevarla a cabo.

Gracias a este avance legal, las y los niños trans pueden estar más cómodos con su identificación de género y reducir en algunos casos la discriminación y violencia en las escuelas al contar con este soporte legal y el apoyo de sus padres o tutores.

Cabe señalar que es un mito que a las y los infantes se les haga una cirugía para el cambio de sexo, éstas sólo pueden realizarse en mayores de edad. Tampoco se les somete a algún tratamiento hormonal, este puede administrarse hasta la adolescencia de acuerdo a su desarrollo. El único tratamiento que se puede utilizar, bajo supervisión médica y hasta que se ha cumplido la pubertad, son los supresores hormonales, cuya función es la de retardar que ocurran los cambios de las características sexuales secundarias como la ausencia de la menstruación, de vello facial y corporal, el crecimiento de los senos y ausencia de erecciones.

Transexualidad y salud mental

La salud mental, en los casos de transición de género, es requerida como acompañamiento principalmente en los casos en los que la persona ha sido objeto de bullying, acoso, violencia o discriminación, mismas que desafortunadamente aún se viven en el mundo en pleno siglo XXI.

Cuando se hace una transición de género, las personas pueden acudir también a buscar el apoyo de algún profesional de la salud mental y sexual, que realmente tenga conocimiento sobre el tema, con el objetivo de que las oriente de manera positiva sobre cómo llevar este proceso. En el caso de las y los infantes trans, hay que evitar aquellas terapias en las que se les quiera buscar una “cura”, como si la identidad de género fuera una enfermedad o un trastorno, ya que esto puede originar verdaderos problemas mentales, como depresión y ansiedad.

Con información de la Mtra. Silvia Susana Jácome García, especialista en Educación Sexual y activista LGBTTTQ+, e-mail: silviasusanajacome@outlook.com