Vacuna: suspensión de microorganismos vivos (usualmente atenuados) o inactivados, o fracciones de los mismos, administrados para inducir inmunidad (estimular el sistema inmune) y prevenir enfermedades infecciosas o sus secuelas.

Se dice que la vacunación nació entre china e India con la intención de evitar momentos de epidemia de viruela, “variolizando” sobre todo a niños en buen estado de salud, de preferencia entre el primer y segundo año de vida, en primavera u otoño.

Los métodos que se utilizaban eran varios, desde vestir al niño con las ropas usadas por un “varioloso”, introducir en los orificios de la nariz costras secas pulverizadas o un pedazo de algodón empapado de pus extraído de pústulas frescas (cogidas de individuos que padecían la enfermedad de forma leve), hasta arañar la piel con agujas y frotar una sola vez con hilas impregnadas durante el año anterior en costras virulentas.

La variolización se extendió poco a poco; en el siglo XIV la peste negra fue responsable de la muerte de un tercio de la población europea en tan sólo 10 años y es hasta 1671 que se tiene la mención occidental más antigua sobre ésta práctica en una nota publicada en el boletín de una sociedad científica alemana; en 1721 ya se extendía hasta Gran Bretaña; sin embargo, aunque funcionaba, incluía un importante riesgo de adquirir otras enfermedades como sífilis.

A finales de ese siglo, Edward Jenner observó que las mujeres que se dedicaban a ordeñar vacas adquirían viruela bovina “Cow Pox” y no enfermaban posteriormente de viruela humana, por lo que tuvo la idea de cambiar el material para variolizar, por viruela bovina; y en 1796 inocula a James Phipps, un niño de 8 años de edad, con la vacuna antivariólica.

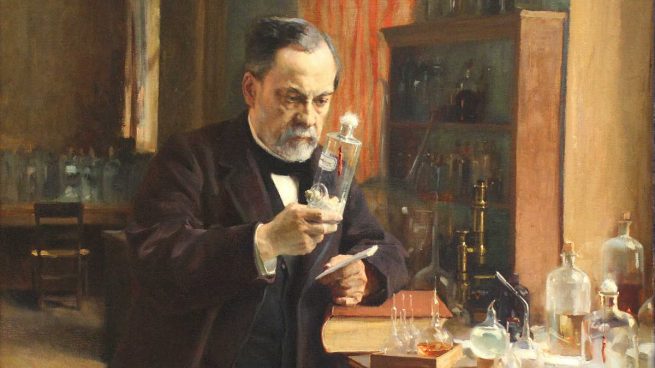

Un poco más tarde, a principios del siglo XIX Londres fue devastado por una epidemia de cólera, en este siglo se describe “La Teoría del Germen” de Louis Pasteur que plantea que algunas enfermedades son causadas por microroganismos, Robert Koch descubrió el bacilo de la tuberculosis y George Miller Sternberg aisló el pneumococo.

Con estos antecedentes, en 1884 Pasteur generó su primera vacuna viral atenuada contra la rabia, y al año siguiente la usó por primera vez en un humano, un niño de 9 años: Joseph Meister.

Lentamente el uso de las vacunas se fue difundiendo, en 1966 la Asamblea Mundial de Salud de la OMS establece la meta para la erradicación de la viruela, cuyo último caso se identificó en Somalia en el año de 1977, por lo que la OMS declara erradicada la enfermedad en 1979. Así ganamos nuestra primera batalla global contra las enfermedades infectocontagiosas.

En México la vacuna contra la viruela se introdujo en 1804 por el Dr. Francisco Xavier Balmis, proveniente de España; quien partió con 22 niños expósitos en los que sucesivamente iba inoculando la linfa vacunal “de brazo a brazo”, técnica que se extendió a todo el territorio mexicano, desde Guatemala hasta lo que es ahora el sur de EE.UU., representando la primera actividad masiva de vacunación.

Con crecientes esfuerzos para controlar más padecimientos de este tipo, se implementó la vacunación contra otras enfermedades como tétanos (desde la primera guerra mundial), tuberculosis, polio, tosferina, hepatitis b, fiebre amarilla y sarampión. En 1978 por decreto presidencial, en nuestro país se implantó la Cartilla Nacional de Vacunación como instrumento de registro y control de las dosis de vacunas que reciben los niños y niñas menores de cinco años de edad, con el esquema propuesto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

¡Y hemos tenido algunos triunfos! El último caso reportado de poliomielitis en el país, fue en Tomatlán Jalisco en 1990; esta enfermedad se declaró erradicada de las Américas en 1994, después de que se identificó el último caso de poliovirus salvaje en Perú.

Es así, como se han creado nuevas vacunas y modificado el esquema de vacunación, haciendo uso de los avances tecnológicos y hasta tener la cartilla que conocemos actualmente.

Con información de la Dra. Itzel Texta Palomeque, Facultad de Medicina, UNAM.

Referencias:

Dr. Tuells, J. (17 de agosto de 2006). La introducción de la variolización en Europa. Recuperado el 10 de septiembre de 2018, de Asociación Española de Vacunología: http://www.vacunas.org/la-introduccion-de-la-variolizacion-en-europa/

Greenwood, B. (2014). The contribution of vaccination to global health: past, present and future. Philosophical Transactions of The Royal Society B.

Santos, J. I. (2002). El Programa Nacional de Vacunación: orgullo de México. (F. d. Medicina, Ed.) Revista de la Facultad de Medicina, UNAM, 45(3), 142 – 153.

Santos, J. I. (2014). La vacunación en México en el marco de las «décadas de las vacunas»: logros y desafíos. Gaceta Médica de México, 180-188.

Secretaría de Salud. (2014). Programa de Acción Específico Vacunación Universal 2013 – 2018. Distrito Federal: Secretaría de Salud.

Stern, A., & Markel, H. (2005). The History of Vaccines And Immunization: Familiar Paterns, New Challenges. Health Affairs, 24(3), 611-621.