02/03/22 | +Descubrir

Nota: Azucena Xancopinca

Ilustración: Arantxa Mendoza

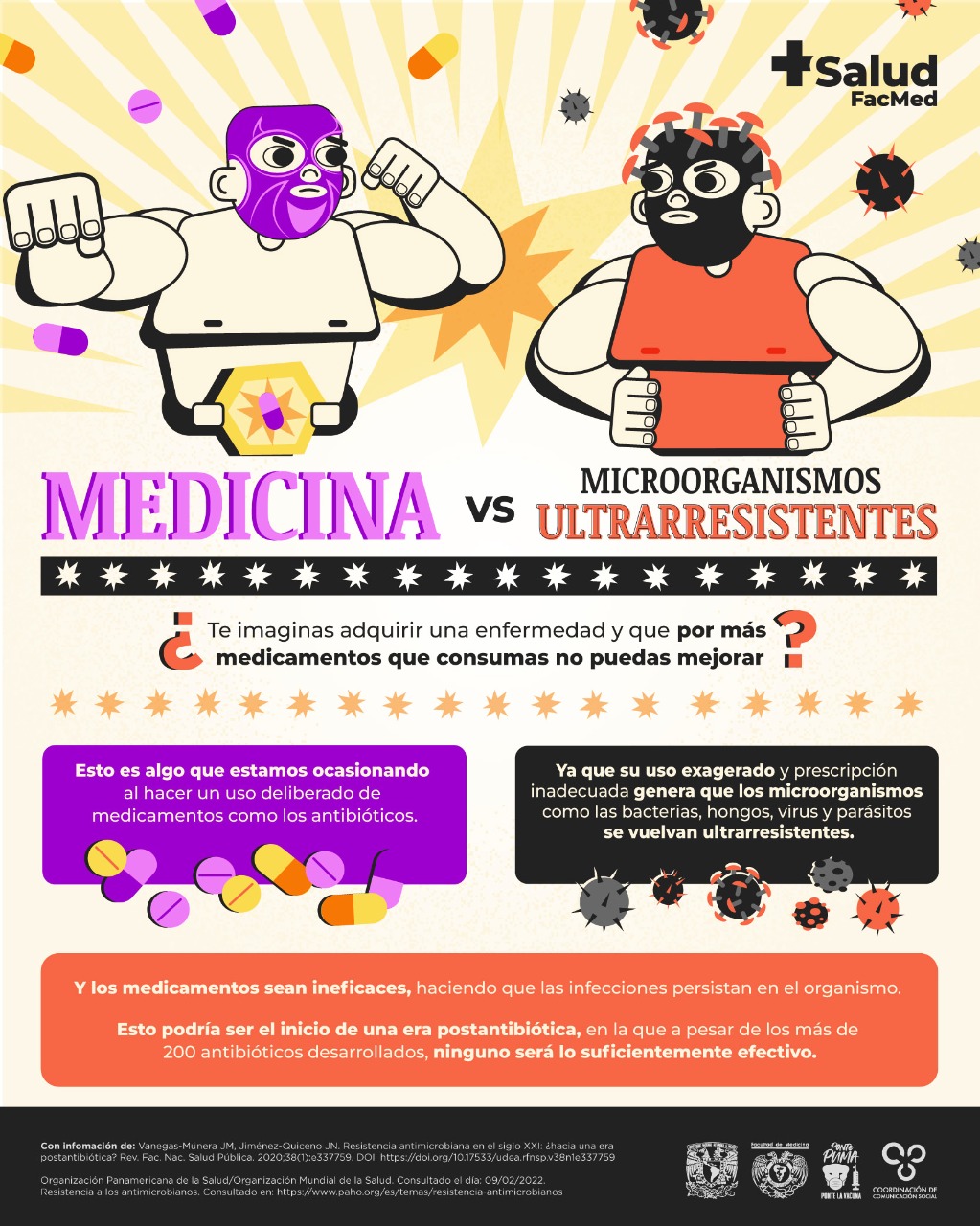

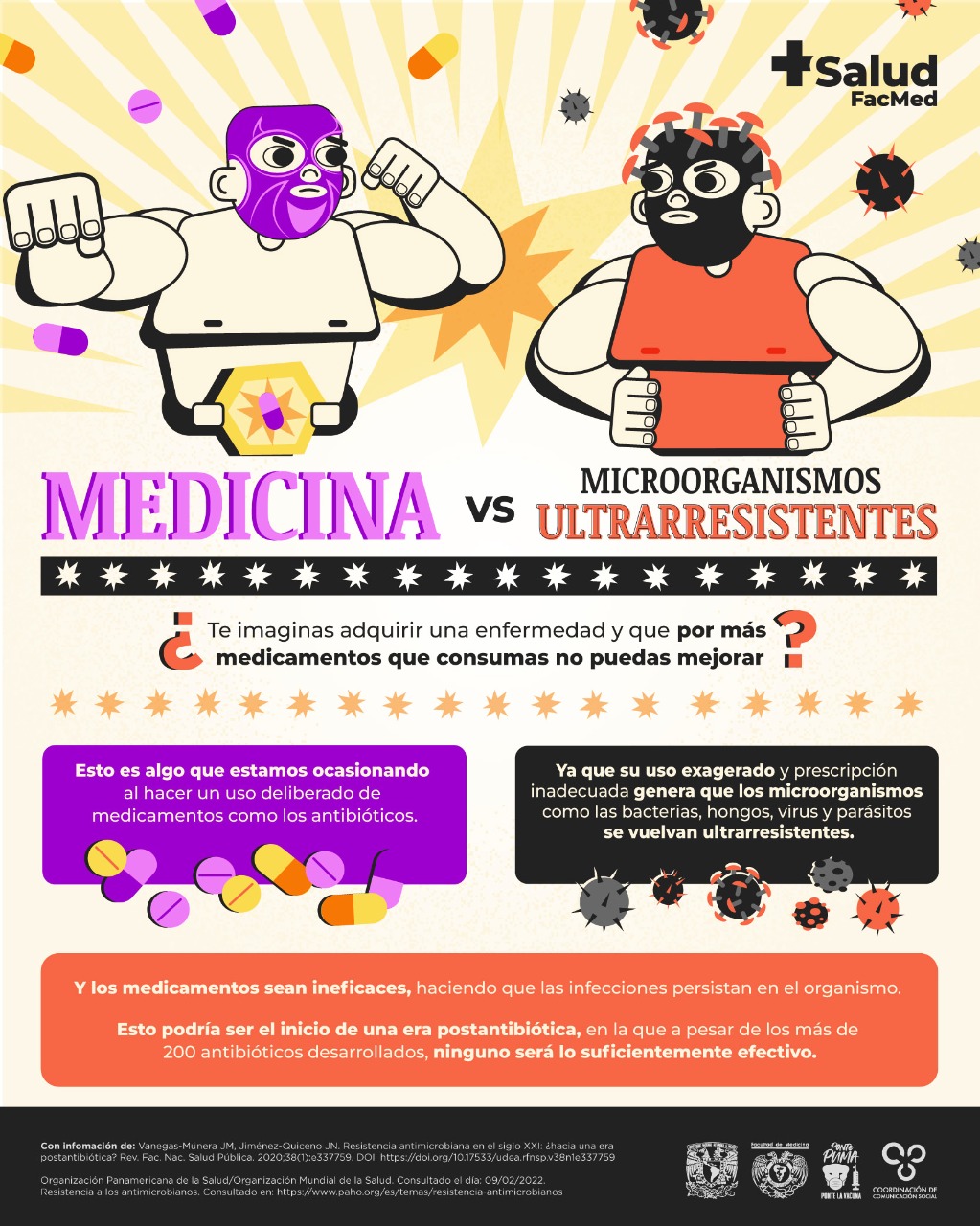

¿Te imaginas adquirir una enfermedad y que por más medicamentos que consumas no puedas mejorar? Esto es algo que estamos ocasionando al hacer un uso deliberado de medicamentos como los antibióticos.

La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando los microorganismos, como las bacterias, hongos, virus y parásitos, sufren cambios al verse expuestos a los antimicrobianos, por ejemplo a los antibióticos, antifúngicos, antivíricos, antipalúdicos o antihelmínticos.

Los microorganismos resistentes a la mayoría de los antimicrobianos se conocen como ultrarresistentes. Como resultado, los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en el organismo, lo que incrementa el riesgo de propagación a otras personas.

En la actualidad, la resistencia antimicrobiana se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública, debido a que las infecciones causadas por microorganismos resistentes, a menudo fallan en responder al tratamiento, lo que resulta en mayor riesgo de muerte, hospitalización prolongada y altos costos hospitalarios.

Los porcentajes de resistencia continúan en ascenso, advirtiendo paso a paso sobre el inicio de una era postantibiótica, en la que se tienen opciones terapéuticas limitadas, a tal punto de carecer por completo de tratamientos disponibles.

En 1944, tres años después de la introducción de la penicilina, se reportaron los primeros aislados de Staphylococcus aureus resistentes a este antibiótico, mediante la presencia de enzimas hidrolíticas llamadas “penicilinasas”.

La carencia de opciones terapéuticas ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierta sobre la llegada, en el siglo XXI, de una era postantibiótica, en la que a pesar de los más de 200 antibióticos desarrollados, ninguno será lo suficientemente efectivo, en un panorama similar a la era preantibiótica, en la que no se contaba con estos medicamentos.

De no controlarse el problema de resistencia, en el año 2050 se presentarán más de 10 millones de muertes por esta causa, una mortalidad mayor que la ocasionada por enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer.

En la práctica clínica humana se ha demostrado un uso exagerado de antibióticos, así como la prescripción inadecuada, al administrarse sin necesidad o en dosis y tiempo inapropiados. Diferentes estudios han demostrado cómo en instituciones hospitalarias la indicación del tratamiento antibiótico puede ser incorrecta en el 30 al 50 por ciento de los casos. De igual forma, en unidades de cuidado intensivo, entre el 30 y el 60 por ciento de los antibióticos prescritos son innecesarios, inapropiados o subóptimos.

Los antibióticos son usados para favorecer el crecimiento de animales de consumo humano y para asegurar una mayor producción de sus derivados, como carne, leche y huevo. Además, son frecuentemente utilizados para proteger de enfermedades y evitar afecciones bacterianas en cultivos, el ganado vacuno y bovino, las aves y en la acuicultura. De esta forma, los antibióticos son introducidos en la cadena alimentaria, y desde la niñez, las personas estamos expuestas a dosis de antibióticos que van seleccionado poblaciones bacterianas resistentes, que después pueden ocasionar enfermedades.

En la comunidad, la venta de antibióticos sin fórmula médica no está regulada, por lo que las personas pueden tener acceso a estos medicamentos, siendo los más vendidos y utilizados inclusive para infecciones virales, como otitis, gripes y faringitis, en las que no tienen ningún efecto.

Con frecuencia se ignora el papel de los diferentes actores sociales en la propagación de bacterias resistentes; más que un problema restringido sólo a los hospitales, es un asunto que afecta a la comunidad en general y, como tal, las estrategias para su control deben ser implementadas desde un punto de vista multidimensional.

Referencias:

Vanegas-Múnera JM, Jiménez-Quiceno JN. Resistencia antimicrobiana en el siglo XXI: ¿hacia una era postantibiótica? Rev. Fac. Nac. Salud Pública. 2020;38(1):e337759. DOI: https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.v38n1e337759

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Consultado el día: 09/02/2022. Resistencia a los antimicrobianos. Consultado en: https://www.paho.org/es/temas/resistencia-antimicrobianos

.

22/02/22 | +Descubrir

Nota: Karen Hernández

Ilustración: Alexis Domínguez

Es un fármaco creado para tratar la presión arterial, que sin querer favorece el crecimiento del pelo.

Los trastornos hormonales, ciertos medicamentos, enfermedades como COVID-19 y dietas sumamente estrictas, son algunas de las causas de la pérdida de cabello. En muchas ocasiones esta caída es normal, pero es importante estar pendiente de que la densidad del cabello no disminuya notablemente, provocando alopecia. Uno de los fármacos que se utiliza comúnmente y de fácil acceso para combatirla es el minoxidil. Curiosamente éste no fue creado con el propósito de revertir la caída del cabello, sino para tratar la presión arterial. Al emplearlo, los investigadores se percataron que como efecto adverso había un crecimiento evidente en el pelo del cuerpo.

A partir de ello ganó bastante popularidad, por lo que en muchos países se modificó la manera de administrarlo de la vía oral a un medicamento untable en las zonas en las que se desea el crecimiento capilar; en nuestro país sólo está autorizada la venta de esta última.

También se emplea frecuentemente para el crecimiento de la barba, sin embargo, se debe tomar en cuenta que la cara es un área muy sensible y aplicar este medicamento puede traer complicaciones como dermatitis. Por ello, es importante que su uso sea prescrito por un médico.

No todas las personas son candidatas para utilizarlo; hipertensas y quienes tengan piel sensible a los componentes del producto deben evitarlo, ya que puede tener efectos secundarios como baja presión arterial, palpitaciones, arritmias, dermatitis por contacto, resequedad en la piel y descamación secundaria, además de crecimiento de pelo en zonas donde no se desee.

Por otro lado, quienes padecen alopecia congénita o enfermedades en la piel cabelluda, como lupus o liquen plano, no les servirá. Se necesita de un diagnóstico de hormonas para saber qué tipo de alopecia se tiene y si el minoxidil realmente dará resultados positivos.

Con información de la Doctora Rosa María Ponce Olivera, Dermatóloga en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y Académica de la Facultad de Medicina, UNAM.

.

22/02/22 | +Descubrir

Nota e ilustración: Zenyaci Morales

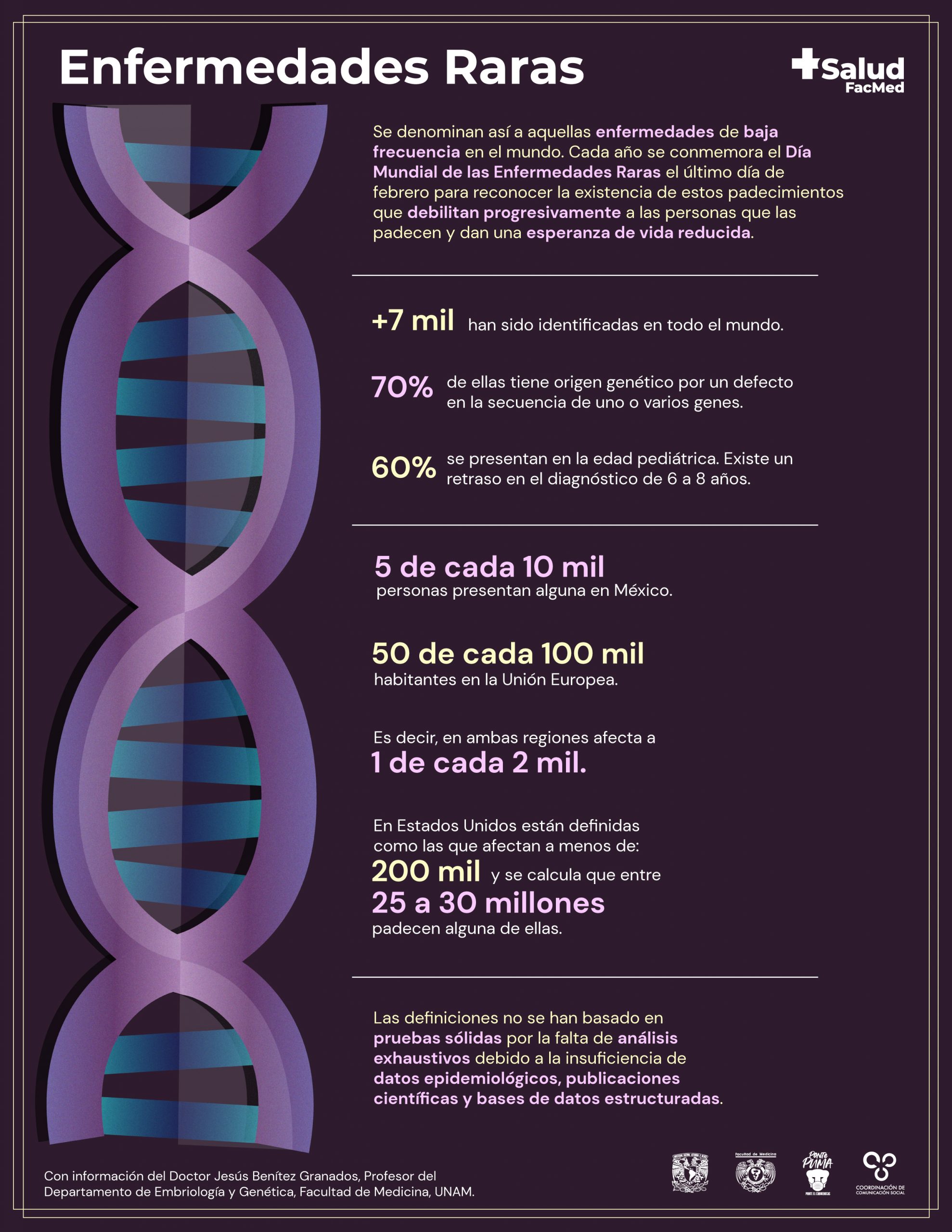

Hasta el momento se tiene registro de más de 7 mil enfermedades raras

Las enfermedades raras, o también conocidas como enfermedades huérfanas, son aquellas de baja frecuencia en el mundo. En México, de acuerdo con la Ley General de Salud, una enfermedad rara tiene una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10 mil habitantes, es decir 1 en 2 mil.

Desde 2008, en el último día de febrero, se conmemora el día mundial de las enfermedades raras en más de 70 países, con el propósito de visibilizar este problema de salud pública en crecimiento. Hasta el momento se tiene registro de más de 7 mil.

Sin embargo, las definiciones que se tienen actualmente sobre estas enfermedades no se han basado en pruebas sólidas, ya que no ha sido posible realizar análisis metodológicamente exhaustivos, debido a la insuficiencia de datos epidemiológicos, publicaciones científicas y ausencia de bases de datos estructuradas.

Aproximadamente el 70 por ciento de estas enfermedades son de origen genético, debido a un defecto en la secuencia de algún gen o grupo de genes y el 60 por ciento de ellas se presentan en edad pediátrica, sin embargo y de acuerdo a cada enfermedad, se puede dar un retraso en el diagnóstico que va de los seis a los ocho años.

Existe un tratamiento para todas, pero solo algunas tienen cura como en el caso de las enfermedades lisosomales, aquellas que surgen por defectos enzimáticos. La mejor forma de prevenirlas pueden ser con algunos programas de tamizaje neonatal y las valoraciones prenatales, así como la valoración de pediatras, neonatólogos y genetistas, sobre todo cuando hay antecedentes de casos familiares.

Con información del Doctor Jesús Benítez Granados, Profesor del Departamento de Embriología y Genética, Facultad de Medicina, UNAM.

Referencias https://doi.org/10.1002/ajmg.a.61124 American Journal of Medical Genetics https://doi.org/10.1038/s41431-019-0508-0 European Journal of Human Genetics

04/02/22 | +Descubrir

Nota: Pamela Gómez

Ilustración: Gabriel Espinosa

No se trata de una simple gripe, la variante ómicron sigue siendo COVID-19 y en sólo dos meses ha predominado a nivel mundial, afectando a todos los grupos de edad.

Desde que comenzó la pandemia por COVID-19 hemos observado que aunque la enfermedad sí se presenta en infantes, suelen ser más resistentes que los adultos. Sin embargo, con la nueva variante ómicron hay una mayor proporción de infecciones en menores.

Tan sólo en diciembre de 2021 y enero de 2022 se observó que el 30 por ciento de los infectados en Estados Unidos correspondía a infantes, mientras que con las variantes anteriores era del 6 por ciento. Por otro lado, en Canadá uno de cada cinco casos corresponde a un menor de edad. No se sabe si es causa de que la nueva variante tenga mayor afinidad con este grupo de edad o sea un reflejo de una menor vacunación en él.

Aunque los síntomas de la infección por ómicron son mucho más leves, en las y los niños debemos prestar mucha atención. Los más frecuentes son: fiebre, dolor de cabeza intenso, estornudos, escurrimiento nasal, tos seca, dolor faríngeo, sudoración nocturna, malestar, dolor muscular y cansancio extremo. Sin embargo, se ha encontrado que en menores de tres años hay un incremento de casos semejantes a los de la bronquiolitis o al crup (laringotraqueobronquitis).

Si se detecta que una niña o un niño tiene síntomas, lo mejor es aplicarle una prueba para hacer un diagnóstico específico, el aislamiento del resto de la familia, así como el control de las vías respiratorias altas. Cada vez que se esté con ella o él, ambas partes deben usar cubrebocas, tenerlo aislado, habitaciones bien ventiladas y mantener un buen estado de hidratación y alimentación. Los síntomas pueden durar alrededor de 5 a 7 días.

Durante este periodo se debe vigilar que tengan una buena evolución, un control de la fiebre adecuado, buena hidratación y que no tengan dificultad para respirar. Cuando un menor tiene fiebre alta o prolongada, se observa que tienen tos semejante a la de un perro, que tiene chiflido o dificultad para respirar, aumento de la frecuencia respiratoria, oxigenación por debajo de 92 por ciento o si vemos que tiene alteraciones en el estado de alerta es necesario acudir a un médico inmediatamente.

No conocemos a largo plazo qué tipo de secuelas pueda generar, pero las y los pediatras deben estar pendientes de la aparición del síndrome inflamatorio multisistémico, que se llega a presentar de dos a cuatro semanas después de que el o la menor presenta la infección, así como casos de diabetes mellitus. No debemos de olvidar que ómicron es COVID-19 y se debe estar pendiente de las propias complicaciones.

Se dice que hasta el 50 por ciento de infantes que presentan la infección tienen en algún momento datos de COVID de larga duración, es decir, tienen al menos un síntoma persistente hasta 120 días después y en el 42 por ciento esto los incapacita en su vida diaria. Los síntomas más frecuentes que se han presentado son fatiga, rinorrea o congestión nasal, sienten el pecho apretado, dolor torácico, tos persistente, dolor muscular, inflamación o dolor en las articulación, cefaleas, duermen demasiado o presentar insomnio, pérdida de peso, diarrea, dolor abdominal, dolor estomacal, estreñimiento, rash, palpitaciones y cambios en la menstruación.

Las recomendaciones para evitar contagios en menores son: vacunación en niños mayores de 5 años (aprobado a nivel mundial), así como la vacunación y el refuerzo de adultos que le rodean, mantener la distancia social, uso de cubrebocas al tamaño adecuado del rostro, lavado de manos, espacios ventilados, evitar contacto con personas enfermas o estar en lugares aglomerados.

Con información de la Doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildosola, Médico Pediatra, Profesor de asignatura, Facultad de Medicina de la UNAM

.

03/02/22 | +Descubrir

Nota: Nestor Ortiz

Ilustración: Gabriel Espinosa

¿Qué es el cáncer?

El cáncer es un conjunto de enfermedades genéticas caracterizadas por presentar mutaciones en el genoma de la célula o DNA. Estos cambios, al no ser reparados, originan células anormales que tienen la capacidad de dividirse, crecer y viajar a cualquier sitio del cuerpo, formando metástasis.

Cuando estas células se multiplican descontroladamente, son capaces de destruir y sustituir a los tejidos normales, provocando que se formen tumores malignos.

¿Cuáles son los cánceres más comunes en hombres y en mujeres?

En 2020, los principales cánceres presentados en hombres a nivel mundial fueron: en primer lugar, cáncer de pulmón; seguido de cáncer de próstata; colorrectal; estómago; hígado; vejiga; y esófago.

En mujeres, en primer lugar se identificó el cáncer de mama; seguido por cáncer colorrectal; de pulmón; cuello uterino; tiroides; estómago; ovario; e hígado.

Por otra parte, los principales cánceres en hombres que se presentaron en México el mismo año, fueron: cáncer de próstata, colorrectal, estómago, y pulmón. En mujeres, en primer lugar fue el cáncer de mama, seguido del cáncer cérvico uterino, tiroides, colorrectal y de endometrio.

¿Cuáles son los factores de riesgo o causas de estas enfermedades?

Entre los principales factores de riesgo que provocan esta enfermedad, encontramos la obesidad, enfermedades infecciosas, alcohol, tabaquismo y radiaciones.

Obesidad. Con este factor de riesgo, en el caso de los hombres se pueden originar cánceres de tubo digestivo, del sistema urinario y de próstata; y en las mujeres, cáncer de mama y endometrio.

Esto se debe a que en esta condición las células grasas producen hormonas adipocinas, que estimulan la proliferación y crecimiento celular. Así mismo, existe una alta concentración de insulina que puede promover la formación de cánceres.

Enfermedades infecciosas. El Virus del Papiloma Humana es el factor de riesgo más importante para el cáncer cervicouterino, y también es asociado al cancer de vulva, vagina, de la región anal, pene y cánceres de cavidad oral.

Los virus de la hepatitis B y C también pueden provocar cáncer, ya sea por transmisión perinatal, horizontal, percutánea, y por vía sexual.

Alcohol. Cuando se descompone el alcohol producen un compuesto llamado acetaldehído, sustancia clasificada como un probable causante de cáncer. Su consumo excesivo puede provocar cáncer de faringe, laringe, cavidad oral, esofago, cáncer de mama y colorrectal.

Tabaquismo. El tabaquismo aumenta el riesgo de adquirir los siguientes tipos de cánceres: colorrectal, de cabeza y cuello, esófago, riñón, hígado, pelvis renal, vejiga, pulmón, mesotelioma, leucemia linfoide, cavidad nasal, páncreas, pene, estómago, cáncer de mama, y cáncer cervicouterino. Si las tendencias actuales continúan, para 2030 el tabaco matará a más de 8 millones de personas en todo el mundo cada año.

Radiaciones. La radiación de alta energía, como los rayos X, los rayos gamma, las partículas alfa, partículas beta y los neutrones pueden dañar el ADN de las células y causar cáncer. Estas formas de radiación pueden emitirse en accidentes de plantas nucleares, de electricidad, o cuando se fabrican, prueban o usan armas atómicas.

¿Cómo podemos prevenirlo?

El mejorar nuestra calidad alimentaria, incrementar la actividad física, y la autoexploración constante, pueden disminuir los riesgos de padecer cáncer. Al igual que mejorar hábitos como no fumar y no consumir bebidas alcohólicas.

También es importante mejorar las practicas de atención medica, tener relaciones sexuales con protección y mejorar los estudios de prevención oportuna para diagnosticar el cáncer en etapas tempranas.

¿Hasta el momento cuántos tipos de cánceres se conocen?

Cada tejido del cuerpo puede desarrollar un tipo de cáncer, que generalmente lleva su nombre. Actualmente se han identificado más de 100 tipos de cánceres.

También, se clasifican en cáncer hereditario, cáncer familiar y cáncer esporádico.

Cáncer hereditario. En estas familias la descendencia de un individuo portador de mutación tiene un 50 por ciento de probabilidades de heredar el gen alterado y desarrollar un cáncer a lo largo de su vida.

Cáncer familiar. Se presenta cuando distintos miembros de la familia han tenido cáncer, pero no se logra comprobar que exista la existencia de una mutación.

Cáncer esporádico. Generalmente los factores ambientales son los que intervienen, y es el más frecuente.

¿Existe una cura?

Se puede tener control de la enfermedad en la mayoría de los cánceres, por ejemplo, para el cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, cánceres del tubo digestivo.

De igual forma, son prevenibles y se pueden encontrar en etapas tempranas si se realizan los estudios adecuados para su detección oportuna como la mastografía, citología cervicovaginal, endoscopía, colonoscopía, entre otros.

Si el cáncer es detectado en la etapa uno, su probabilidad de ser controlado es del 80 al 95 por ciento. En la etapa dos, su porcentaje de control es del 65 al 70 por ciento. Sin embargo, para la etapa 4, su probabilidad es solo del 15 por ciento. Por ello, es importante su prevención y detección oportuna.

Autoexplorarnos y conocernos puede ayudar a detectar cambios en nuestro cuerpo y síntomas anormales. Por eso, es importante prestar mucha atención y acudir con especialistas en cirugía oncológica y ginecología oncológica.

Con información de la Doctora Patricia Alanís López, Académica de la División de Estudios de Posgrado del comité de Ginecología Oncológica, Facultad de Medicina de la UNAM.

.

10/12/21 | +Descubrir

Nota: Nestor Ortiz

Ilustración: Alexis Domínguez

La relevancia de los receptores para la temperatura y el tacto, se da a partir de que estos nos informan, con precisión, de lo que ocurre en el mundo exterior y a su vez, son indispensables para el equilibrio interno de nuestro organismo.

¿Qué sucede cuando tocamos algo caliente con nuestras manos? Automáticamente lo soltamos para evitar un daño mayor en nuestro cuerpo, pero ¿cómo viaja esta información de nuestras manos a nuestro cerebro?

El Receptor de Potencial Transitorio del tipo Vaniloide 1 (TRPV1), es un canal en la membrana de neuronas nociceptivas, que permite la entrada de cationes como: sodio y calcio. Cuando éste canal se abre, genera que se despolarice esta neurona nociceptiva, la cual envía información al sistema nervioso central y así, nos permite sensar y sentir los cambios de temperatura.

Es decir, el TRPV1 traduce los cambios energéticos externos y hace que el sistema nervioso se entere de esta información al generar una despolarización. Por ejemplo, al tocar algo caliente, se abre este canal y permite que lo podamos sentir. Los principales estímulos del TRPV1 son la temperatura y la capsaicina (compuesto químico que se encuentra en el chile). Incluso, se descubrió que la resiniferatoxina (compuesto químico de un cactus en Libia), también permite que se active este receptor.

¿Qué pasa cuando sentimos dolores internos, como cólicos o cuando existe dolor neuropático?

El TRPV1 no solo informa de cambios externos en el cuerpo, también de alteraciones nociceptivas viscerales. De tal forma que, al tener un infarto o al tener cólicos en el tracto digestivo, las fibras sensoriales Vagales, pueden capturar esta información dolorosa. Entonces, el tipo de fibra nerviosa donde se encuentra el TRPV1, informa de alteraciones externas e internas que pueden amenazar el equilibrio corporal.

¿Qué tan rápido y preciso es el TRPV1 para informarnos de estos cambios externos e internos?

El TRPV1 está en neuronas que generan las fibras nociceptivas de conducción lenta tipo C, y el tiempo de su activación se encuentra en el rango de milisegundos. Cabe mencionar que, estas neuronas, aparte de sensar la temperatura, también liberan péptidos como el CGRP, por lo que se les conoce como fibras peptídicas.

Este canal, genera un cambio en una neurona del ganglio de la raíz dorsal, que llega específicamente a la lámina 1 de la médula espinal. Es decir, la información es muy precisa, y el mundo exterior lo pre clasificamos de acuerdo a la ruta por la cual se adquiere información, y según el transductor activado. De modo que, la neurona que tiene TRPV1, solo se activa con calor y solo se proyecta a la lámina 1, pero hay otras rutas nociceptivas.

Pero ¿por qué es importante conocer estos receptores?

La relevancia de los receptores para la temperatura y el tacto, se da a partir de que estos nos informan con precisión detallada lo que ocurre en el mundo exterior y de alteraciones en nuestro organismo. Por ejemplo, cuando hay inflamación crónica y dolor neuropático, las neuronas que tienen TRPV1, se activan para informar al sistema nervioso que hay un problema interno o, en otros casos, externo.

Con este descubrimiento del TRPV1, se obtuvo precisión y se afino la idea que Descártes mencionaba sobre cómo la piel estaba informando de cambios externos al sistema nervioso. Ahora, el TRPV1 se vuelve primordial porque enseña cómo se está procesando información nociceptiva, tanto externa como interna (visceral).

¿A qué nuevas posibilidades da paso este descubrimiento en el ámbito científico y de la salud?

Se puede atacar el dolor silenciando esas neuronas que se activan espontáneamente y que provocan malestar (hiperpolarizándolas), siendo útil cuando hay un paciente con dolor neuropático. Este trabajo, posibilita el tener tratamientos no farmacológicos.

En México, contamos con investigadores como el Dr. José de Jesús Aceves, del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, quien al reconocer que el cambio en el voltaje de una neurona procesa información dolorosa, busca evitar que se activen las neuronas que poseen el canal del TRPV1, que provoca ese dolor.

Con información del Dr. Jose de Jesus Aceves, investigador del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán